Über 39. Generationen zurück in die Geschichte Europas

Nur wenige werden ihre Ahnentafel bis ins 9. Jahrhundert zurückverfolgen können, der Münchener Wulf von Restorff, Jg. 1940, ist einer davon: Mit insgesamt 8458 bekannten Vorfahren erstreckt sich seine Ahnentafel über 39 Ahnengenerationen. Seine GEDCOM-Datei mit knapp 10.300 Personen (zuzüglich einiger Nebenlinien) kann nun auch in der Datenbank des Roland zu Dortmund e.V. durchsucht werden.

Von Heiko Hungerige

Die von Restorff sind ein altes norddeutsches Adelsgeschlecht und gehören zum mecklenburgischen Uradel. Auch in der Mark Brandenburg und im Königreich Dänemark gelangten sie zu Besitz und Ansehen. Die erste Nennung des Namens ist in einer Urkunde aus dem Jahr 1249 zu finden.

Die Familiengeschichte von Restorff ist umfangreich dokumentiert und basiert im Wesentlichen auf der jahrzehntelangen Forschung von Eckart von Stutterheim (1914 – 2013); seine „Knappe Geschichte der Familie von Restorff“ aus dem Jahr 1989 kann hier heruntergeladen werden (von Stutterheim, 1989a; ausführlich zur Familiengeschichte vgl. z. B. von Restorff-Rosenhagen, 1945; von Stutterheim, 1976, 1989b.)

Im Folgenden soll daher der Schwerpunkt auf einer quantitativ-genealogischen Analyse der Ahnentafel liegen.

Wappen derer von Restorff (http://www.von-restorff.de/) und Blasonierung in Form eines Gedichts in Georg Hesekiels (1881) „Wappensagen“ (S. 248-249).

Die häufigsten Familiennamen (n > 40) in der Ahnentafel Wulf von Restorffs.

Alter beim ersten Kind (Frauen und Männer).

Der vermutliche Stammvater derer von Restorff (Redekesdorpe; Ahnenhäufigkeit z = 6) wurde um 1180 geboren; ihm werden sechs Kinder zugeschrieben:

Die sechs Kinder des Stammvaters derer von Restorff (Redekesdorpe). (Grafik: AhnenImplex)

Stämme und Zweige der Familie von Restorff. (Download hier)

Vorfahren mit der höchsten Ahnennummer nach Kekule (696.275.424.510) sind Godefrid II (geb. vor 844), König von Haithabu (857), Dorestadt (853) und Rüstringen (844) und seine Frau. Godefrid II tritt in der 39. Ahnengeneration als Mehrfachahn doppelt auf (z = 2).

Mehrfachahn mit der höchsten Ahnenhäufigkeit (z) ist Marquardus Lupus, der 1228 in einer Urkunde genannt wird; er ist 79 Mal ein Vorfahre von Wulf von Restorff, und zwar mit unterschiedlicher Häufigkeit in den Ahnengenerationen 21 bis 27 (Generationsverschiebung). Um hier den Überblick zu behalten, wurde bereits 1957 von Siegfried Rösch (1899 – 1984) das Generationsspektrum (gb) als Notation vorgeschlagen, das auf einfache Art diese Komplexität darstellt:

Die Hochzahlen sind hier nicht als Potenzen zu verstehen, sondern geben die Ahnenhäufigkeit z in der Generation k an, z. B. ist in der 25. Ahnengeneration Marquardus Lupus 20-mal ein Vorfahre des Probanden. Die Summe dieser z-Werte ergibt die Gesamt-Ahnenhäufigkeit z(ML) = 79.

Die 20 Vorfahren mit der höchsten Ahnenhäufigkeit in der Ahnentafel Wulf von Restorff. Angegeben sind jeweils die Namen, das Geburtsdatum (soweit bekannt), die kleinste Ahnennummer nach Kekule sowie das Generationsspektrum. Die Berechnungen erfolgten mit dem Genealogieprogramm „AhnenImplex“.

Ausgewählte Generationsspektren (gb) in der Ahnentafel Wulf von Restorff

Der erste geschlossene Heiratskreis mit 2 „Ahnengeschwistern“

Der erste geschlossene Heiratskreis in der AT Wulf von Restorff. Angegeben sind nur die Ahnennummern nach Kekule, Ahnengeschwister sind grün markiert. (Grafik: AhnenImplex)

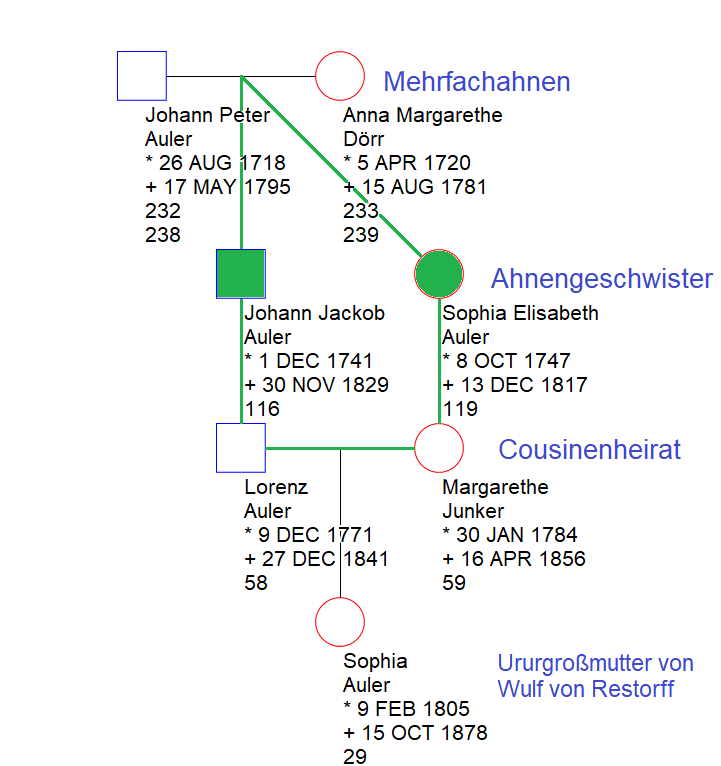

Der erste geschlossene Heiratskreis in der Ahnentafel wird durch die Verwandtenehe zwischen Lorenz Auler (1771 – 1841; AN 58), Metzger und Gastwirt in Simmern (Hunsrück), und Margarethe Junker (1784 – 1856; AN 59), ebenfalls aus Simmern, ausgelöst. Beide sind Cousin und Cousine 1. Grades und teilen sich damit als Großeltern Johann Peter Auler (1718 – 1795), Bürger in Simmern und dort als Landwirt, Ölmüller und Schneider tätig, und Anna Margarethe Dörr (1720 – 1781), die mit den Ahnennummern 232 / 238 bzw. 233 / 239 jeweils zwei Plätze in der Ahnentafel besetzen, also doppelt vorkommen (Ahnenimplex). Der Vater von Lorenz, Johann Jacob Auler (1741 – 1829; AN 116), und die Mutter von Margarethe, Sophia Elisabeth Auler (1747 – 1817; AN 119), waren Geschwister („Ahnengeschwister“).

Ein Auszug aus der Ahnentafel: Der erste geschlossene Heiratskreis. Ahnengeschwister sind grün markiert. (Grafik: AhnenImplex)

Alle Ahnengeschwister als Auslöser für den primären Ahnenimplex in der jeweiligen Elterngeneration lassen sich in einer sog. „Verschwisterungsliste“ (VSL) zusammenfassen; eine vollständige Liste kann hier heruntergeladen werden.

Ein doppelter Heiratskreis mir 3 „Ahnengeschwistern“

Ein Beispiel für einen doppelten Heiratskreis mit drei Ahnengeschwistern zeigt das Deszentorium von Cord (Conrad) von Sperling (ca. 1525 – ca. 1601) aus Nordwestmecklenburg. (Ein Deszentorium ist ein Auszug aus einer Ahnentafel, der alle (aber auch nur die) Nachfahrenlinien von einem Mehrfachahn zum Probanden zeigt.) Er ist 2x in der 11. und 1x in der 12. Ahnengeneration ein Vorfahre Wulf von Restorffs, und zwar mit den Ahnennummern 2052 und 2070 über die väterliche Linie und mit der Ahnennummer 4488 über die mütterliche Linie des Urgroßvaters (AN 8) des Probanden.

Die den Ahnenimplex auslösenden drei Ahnengeschwister sind hier

- Vicke von Sperling (ca. 1584 – ca. 1631; AN 1026), genannt Vicco,

- Sophie von Sperling (1578 – 1636; AN 1035) und

- Heinrich von Sperling (vor 1609 – ca. 1645; AN 2244),

alle aus Rüting, einer Gemeinde im heutigen Landkreis Nordwestmecklenburg, neun Kilometer südlich von Grevesmühlen und etwa 20 km nordwestlich von Schwerin.

Ein doppelter Heiratskreis mit drei Ahnengeschwistern: Das Deszentorium von Cord (Conrad) von Sperling (ca. 1525 – ca. 1601). Ahnengeschwister und Verwandtenehen sind grün markiert. (Grafik: AhnenImplex)

Deszentorien mit 4 „Ahnengeschwistern“

Auch Beispiele für ein Deszentorium mit vier Ahnengeschwistern sind zu finden. Der Landrat Bartold von Parkentin (vor 1470 – nach 1515) aus dem heutigen Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein ist zum Beispiel ein 10-facher Mehrfachahn (z = 10) des Probanden, und zwar über seine Kinder, die vier Ahnengeschwister

- Anna von Parkentin (AN 4187, 9215 und 18111; z = 3),

- Christine von Parkentin (AN 9009, 9025 und 18337; z = 3),

- Hartwig von Parkentin (AN 9158, 9206 und 18102; z = 3) sowie

- Armgard von Parkentin (AN 18385; z = 1),

von denen drei selbst wieder Mehrfachahnen (z > 1) sind.

Deszentorium des Landrats Bartold von Parkentin (vor 1470 – nach 1515). Seine vier Kinder sind alle Vorfahren des Probanden. Verwandtenehen sind grün, Ahnengeschwister sind farbig markiert. Die Grafik kann in höherer Auflösung hier heruntergeladen werden. (Grafik: AhnenImplex)

Weitere Deszentorien mit vier Ahnengeschwistern sind das des Ritters Fritz I von der Schulenburg (ca. 1365 – ca. 1415; z = 22; Mehrfachahn in den Generationen 15 bis 20), Vogt in Salzwedel, und das der Salome von Rutenberg (geb. vor 1418; z = 4; ihre vier Kinder sind Halbgeschwister, s. Abb.) aus dem Hochstift Hildesheim.

Deszentorium von Salome von Rutenberg bis Dorothea Helene Wilhelmine von der Schulenburg (1737 – 1781; z = 4), einer Ururururgroßmutter des Probanden. Angegeben sind jeweils nur die Ahnennummern nach Kekule, die vier Ahnengeschwister (Halbgeschwister; die Väter besetzen deswegen nur jeweils zwei Plätze in der Ahnentafel) sind grün markiert. (Grafik: AhnenImplex)

Halbkreis-Ahnentafel von Wulf von Restorff. Dargestellt sind 20 von insgesamt 39 Ahnengenerationen. Mehrfachahnen (Ahnenimplex) sind gelb markiert. (Grafik: AhnenImplex)

Ahnenimplex in Prozent pro Ahnengeneration. Angegeben ist nur der primäre Ahnenimplex in der Elterngeneration der Ahnengeschwister; der sekundäre Ahnenimplex in den weiteren Ahnengenerationen ist eine biologische Notwendigkeit und liefert keine weitere Information.

Folgende GEDCOM-Dateien sind in der Datenbank des Roland zu finden:

- Genealogie von Restorff, Vorfahren Wulf von Restorff (10.299 Personen)

- Genealogie von Restorff, Nachfahren Redekesdorpe (269 Personen)

- Genealogie von Restorff, Nebenzweig Restorff-Retzdorff in der Prignitz (131 Personen)

Einstieg in das Familiennetz von Restorff hier.

Weiterführende Links

- Restorff (Adelsgeschlecht) (Wikipedia)

- Verband der Familie von Restorff e.V. (teilweise öffentlich zugänglich)

- Ahnentafeln der Familie von Restorff

- Ahnen von Restorff bei webtrees

- Verschwisterungsliste (VSL), Ahnentafel Wulf von Restorff (7 S.)

- Deszentorium des Landrats Bartold von Parkentin (vor 1470 – nach 1515)

- Deszentorium von Salome von Rutenberg bis Dorothea Helene Wilhelmine von der Schulenburg (1737 – 1781; z = 4)

Literatur zur Familiengeschichte von Restorff (Auswahl)

- Hesekiel, G. (1881). Wappensagen. (Neue Ausgabe). Halle: Eugen Strien. (Darin zum Wappen: Restorff, S. 243-249)

- von Restorff-Rosenhagen, H. F. (1945). Geschichte der Familie von Restorff. (Typoskript, 124 S.)

- von Stutterheim, E. (1976). Beiträge zu einer Geschichte der Familie von Restorff. Bd. I: Die von Restorff / Retzdorff in der Mark Brandenburg und im Lande Jerichow. München: Eigenverlag. (141 S.)

- von Stutterheim, E. (1989a). Knappe Geschichte der Familie von Restorff. (Typoskript, 2 S.)

- von Stutterheim, E. (1989b). Beiträge zu einer Geschichte der Familie von Restorff. Bd. II: Die von Restorff in Mecklenburg. München: Eigenverlag. (200 S.)

Literatur zur Quantitativen Genealogie (Auswahl)

- Richter, A. (1979). Erbmäßig bevorzugte Vorfahrenlinien bei zweigeschlechtigen Lebewesen. Die Spaltungs-Proportionen in der Aszendenz bei geschlechtsgebundener Vererbung, erläutert am Beispiel des Menschen. Professor Dr. Siegfried Rösch zum 80. Geburtstag. In: Archiv für Sippenforschung, 45, H. 74, S. 96-109.

- Richter, A. (1997). Die Geisteskrankheit der bayerischen Könige Ludwig II. und Otto. Eine interdisziplinäre Ahnenstudie mittels Genealogie, Genetik und Statistik mit einer EDV-Programmbeschreibung von Weert Meyer. Neustadt/Aisch: Verlag Degener & Co.

- Rösch, S. (1955). Grundzüge einer quantitativen Genealogie. (Teil A des Buches über Goethes Verwandtschaft) (= Praktikum für Familienforscher, Sammlung gemeinverständlicher Abhandlungen über Art und Ziel und Zweck der Familienkunde, H. 31) Neustadt an der Aisch: Degener & Co. (Sonderdruck aus „Goethes Verwandtschaft“).

- Rösch, S. (1957). Über den Verwandtschaftsgrad - Zugleich als wohlverdienter Nachruf für den kürzlich verstorbenen großen Genealogen Wilhelm Karl Prinzen von Isenburg. In: Familie und Volk – Zeitschrift für Genealogie und Bevölkerungskunde, Bd. 6, S. 313 – 317.

- Rösch, S. (1957). Über den (autosomalen) Verwandtschaftsgrad (Überarbeitung von Weert Meyer, 2020)